生前整理とは?必要性はある?進め方を徹底解説

生前整理とは、本人が生きているうちに、もしものとき家族が困らないように財産や身の回りのものを整理することです。

興味はあるものの、「まだまだ元気だから、生前整理をするのはもっと先でよいだろう」とか「時間に余裕が出る定年退職後に生前整理をしよう」と、考えている方が多いのではないでしょうか?

しかし、生前整理は想像以上に手間や体力が必要です。元気に体を動かせるうちにやっておくことをおすすめします。

また、生前整理にはこれからの生活を楽にするというメリットもあります。

身の回りのものを断捨離することは、自分の人生を振り返り、今後の人生をより充実したものにすることにつながるでしょう。

このように、今回は生前整理の必要性と進め方を詳しく解説いたします。

「何から手を付けたらよいのかわからない」という方は、ぜひ最後まで読んで生前整理を始めてみましょう。

生前整理とは

生前整理とは、元気なうちに自分の身の回りにあるものを整理することです。

整理する対象は、財産や身の回りのもの、使っているサービスなど多岐にわたります。

生前整理の基本的な考え方は、「もしも自分が亡くなったときに、残された家族が困らないように、身の回りのものを自分自身で整理しておく」ということです。

生前整理に似ている言葉に「遺品整理」があります。

遺品整理は、家族や知人などが亡くなったあとに、その遺品を片付けることです。

遺品整理を経験している方の多くは「大変だった」と、感想を語ります。

大切な方が亡くなったという喪失感のなかで、その方の遺品を整理することは、精神的な負担が大きいものです。

また、自分が亡くなったあと、家族は相続の手続きをしなければなりません。

このときに、すべての財産を把握できないと、家族は困ってしまいます。

このように、自分の死後を想定して、家族が遺品整理や相続問題で悩まなくて済むように、生前整理を始めるという方が増えています。

「生前整理」と同じように、自ら身の回りのものを片付けることを「老前整理」という言葉で表現することもあります。

老前整理は、坂岡洋子さんが提唱した造語で、「年を取る前に、今この瞬間をより良く生きるため、未来の自分自身に向けて片付ける」という考え方です。

【関連記事】40代、50代からの老前整理でセカンドライフに備えよう

前整理、老前整理、遺品整理をまとめると、以下の通りになります。

| 誰が、誰のために | 内容 | |

|---|---|---|

| 生前整理 | 本人が、家族、親族のために | 主に財産問題、相続トラブルの解消のための整理 |

| 老前整理 | 本人が、自分のために | 今の暮らしをよりよくするために、シンプル化する |

| 遺品整理 | 遺族が行う | 故人の遺品を整理する |

ただし、ここでは財産の整理だけにとどまらず、モノの整理も含めた「生きている間に行う整理」という定義で解説していきます。

なぜ必要?生前整理のメリット3つ

生前整理には主に3つのメリットがあります。

1. 相続問題、家族間トラブル回避

生前整理の大きなメリットとして、相続問題を解消できることが挙げられます。

もしも自分が亡くなったら、家族が相続の手続きをします。

財産をすべて明らかにし、法定相続人で分割をしなければなりません。

財産と一言でいっても、現金・預貯金・不動産・有価証券・生命保険など、さまざまなものがあるはずです。

また、銀行口座だけでも複数保有している方も多いでしょう。

生前整理で財産の整理をすると、自分の財産を把握しやすくなります。

生前整理として、ほとんど使っていない銀行口座を解約したり、家や土地の価値を調べたりしておくのがおすすめです。

そして、相続財産の一覧を作成しましょう。

作成した相続財産を確認したうえで、相続のときに困るポイントはないかを考えてみてはいかがでしょうか?

たとえば、現金や有価証券よりも家や土地などの不動産が多い場合、分割するのが難しい傾向にあります。

誰かに特定の財産を相続させたい場合には、遺言書を残しましょう。

遺言書は法的拘束力を持つものなので、自分の意思を確実に残すことが可能です。

反対に、家族に相談せずに遺言書を作成すると、更なるトラブルのもとになる可能性もあります。

遺言書を作成しようと思ったら、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。

自分の意思を伝えたい場合には、エンディングノートを作成するのもよいでしょう。

遺言書とは違い、エンディングノートには法的拘束力がありませんが、自分の思いや希望を自由に書くことができます。

【関連記事】エンディングノートとは?内容や選び方、書き方の解説

2. 家族の遺品整理の負担を減らす

あなたが亡くなったら、家族があなたの遺品を片付けなければなりません。

悲しみのなかで思い出の品を処分することは、残された家族にとってつらいことです。

片付けるものが多ければ多いほど、精神的にも肉体的にも大きな負担になるでしょう。

家族が遺品整理する負担を少しでも減らすため、ある程度自分で生前整理することが大切です。

3. 自分が暮らしやすくなる

今は元気でも年を取れば、若いときと同じように機敏に動くことはできなくなります。

家の中にたくさんのものがあると、掃除が大変だったり転倒の原因になったりします。

実際に、東京消防庁のデータによると、令和2年に事故により緊急搬送された高齢者のうち、8割以上の方は転倒が原因でした。

そのうち、5割は住宅内で転んだことで搬送されています。(※)

今は難なく生活できたとしても、高齢になると床にものが置いてあったり少し段差があったりという場所で、簡単に転んでしまいます。

身の回りのものを片付けて広々した空間ができると、いざ介護が必要になったときも安心です。

このように、生前整理は、自分のこれからの暮らしをよりよくするものでもあります。

※参照:東京消防庁「救急搬送データからみる高齢者の事故~日常生活での高齢者事故を防ぐために~」

生前整理を始めるタイミングは?

生前整理は、体力と気力がともに充実している若いうちに行うのがおすすめです。

「生前整理をしなくてはいけない」と、思い立ったときにすぐに始めるとよいでしょう。

当社を利用頂いているお客様の場合、介護施設へ入居するタイミングや長期入院する際に、ご家族が依頼されるケースが多くなっています。

しかし、しっかりと動ける間にご自身が立ち会うことで、本来の持ち主の意思がきちんと反映され、よい結果につながるでしょう。

そのためにも、なるべく元気なうちに生前整理を考えることをおすすめします。

生前整理のやり方

生前整理を始めたいけれど、何から手をつけてよいのかわからないという方のために、簡単にできるやり方をご紹介します。

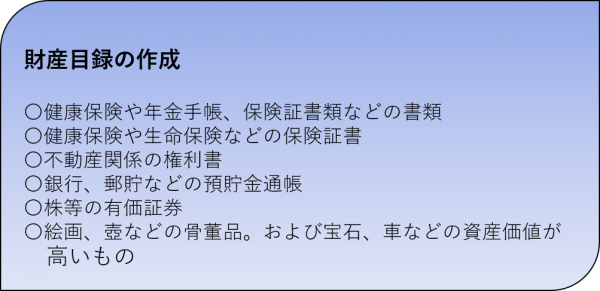

財産の目録を作る

まずは、財産目録の作成から始めましょう。

現金・預貯金・不動産関連の権利書などのほかにも、高価な骨董品や宝石などを持っていたら目録に記入します。

目録には保管場所を書いておくとよいでしょう。

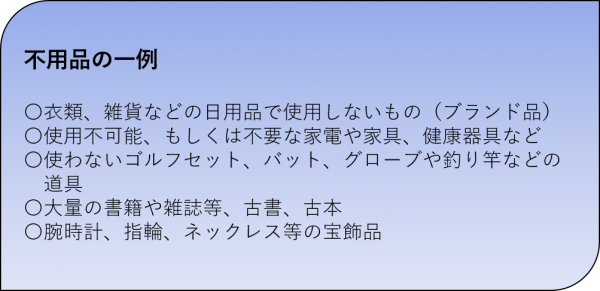

長年使っていない物を処分する

長年使っていない本や趣味のグッズ、コレクションしたアイテムなどは、不要であれば処分します。

ただ単に捨てるのではなく、古本屋やリサイクル店で買取してもらうのもよいでしょう。

大切にしていたものを価値のわかる人に譲りたいときは、流行りのフリマアプリ「メルカリ」や「ラクマ」などを使うのもおすすめです。

実際に生前整理の一環で使っている方が多く「生前整理」で検索すると、たくさんの品物が出てきます。

出品や落札者とのやり取りに多少手間はかかりますが、一般的なリサイクル店よりも高く売れる可能性があります。

買取ができないものに関しては、自治体のごみ収集に出しましょう。

粗大ごみは収集日が限られていたり早めに申し込みする必要があったりするので、計画的に進めます。

処分に迷うものはどうする?

長い間使っていないけれど、処分するかどうか迷うものに関しては、ダンボール箱を準備して、その中に一時保管しておきましょう。

保管する箱の数を先に決め、その中に入る分だけを残しておくのもおすすめです。

写真のアルバムやビデオなどは、年代ごとにまとめてよいものをピックアップして残してはいかがでしょうか?

亡くなった方の思い出の品は、なかなか捨てられないものです。

しかし、とくに思い出深いものだけを残し、ほかのものは処分していきます。

もし、処分しにくいものは、写真におさめたあとに捨てるのもよいでしょう。

生前整理の進め方としては、チェックリストを使う方法もあります。

こちらの記事も参考にしてみてはいかがでしょうか?

【関連記事】生前整理でやることとは?リストを使った進め方のポイント

生前整理の代行業者の選び方

生前整理を自力でするのが大変な場合には、代行業者に依頼することも検討してみましょう。

たとえば、引越で急に整理しなければならなくなったり、不用品が多すぎて自分一人では手が付けられなかったりという場合は、専門の業者に依頼するのがおすすめです。

よい業者かどうかを見極めるために、以下の4点に注目しましょう。

生前整理や遺品整理に関する資格を持っていること

生前整理や遺品整理の資格とは、「生前整理認定作業士」や「遺品整理士」などが代表です。

こういった資格を持っているスタッフが在籍している業者は、生前整理や不用品処分などに関する幅広い知識を持っているはずです。

保有している資格に関してはホームページなどに掲載されているので、事前に確認しましょう。

相続や各種手続きに関する専門家を紹介してくれること

生前整理をしていると、自分が亡くなったあとの相続や空き家問題など、さまざまな問題に直面することがあります。

そういったときに、相談できる専門家に繋いでくれるような業者だと心強いですよね。

訪問見積もりをしてくれること

生前整理を業者に依頼するときは、事前に行う訪問見積もりが重要です。

訪問見積もりをしておけば、あとから追加料金の請求させる心配もありません。

また、よい業者であれば訪問見積もりを無料で行い、ほかの業者との相見積もりにも理解があります。

訪問見積もりをしてもらい、料金に納得したうえで、契約をしましょう。

しっかりと話を聞いて寄り添ってくれること

お客様の話をしっかり聞いて寄り添ってくれる業者は、信頼できる業者です。

問い合わせや見積もり時の対応を見て、話をしっかり聞いてくれて要望に応えてくれるかをチェックしましょう。

【関連記事】生前整理を業者に依頼するときの選び方

まとめ

生前整理とは、家族や自分のために身の回りのものを片付けることです。

自分がいなくなったあとに残された家族が困らないように、まずは自分の財産を洗い出し、目録を作成することから始めましょう。

また、今後の生活をすっきり暮らしやすくするために、自分の身の回りにある不用品を処分することも大切です。

身の回りの整理をすることは、自分のためだけでなく、もしものことがあったときの、残された家族のためにもなります。

生前整理には、いつまでにしなければならないという明確な期限がありません。

自分のペースでゆっくり進めていきましょう。

そして、大きな不用品の処分や自分一人では難しいことが出てきたら、信頼できる業者を利用しながら、無理のないように生前整理をしていくことをおすすめします。

One's Ending編集部

おすすめ記事

人気のある記事

おすすめ記事

" alt="リバースモーゲージ制度の概要とメリット・デメリット">

" alt="リバースモーゲージ制度の概要とメリット・デメリット"> " alt="終活で自分史を作りませんか?書き方の手順やポイント">

" alt="終活で自分史を作りませんか?書き方の手順やポイント"> " alt="若い世代に増えているミニマリスト ミニマリスト=終活ではない理由">

" alt="若い世代に増えているミニマリスト ミニマリスト=終活ではない理由"> " alt="断捨離の意味と効果とは?実践体験談から分かるメリット・デメリット">

" alt="断捨離の意味と効果とは?実践体験談から分かるメリット・デメリット"> " alt="実家の片付け・生前整理を業者に依頼するメリットとは?">

" alt="実家の片付け・生前整理を業者に依頼するメリットとは?"> " alt="実家の売却を考えたとき、やっておくこと、知っておくことまとめ">

" alt="実家の売却を考えたとき、やっておくこと、知っておくことまとめ">

" alt="遺品整理、生前整理で出た大量の本の処分方法まとめ">

" alt="遺品整理、生前整理で出た大量の本の処分方法まとめ"> " alt="みのもんたさん 執着をズバッと捨てた生前整理">

" alt="みのもんたさん 執着をズバッと捨てた生前整理"> " alt="生前整理を業者に依頼するときの選び方">

" alt="生前整理を業者に依頼するときの選び方">