2020.11.16 (2025.08.22 One's Ending編集部 加筆)

生前整理とは誰が誰のために何をやるのか?

「終活」という言葉がメディアやTVで紹介されて広く知られるようになり、それに伴って「生前整理」という言葉も使われるようになりました。

しかし、生前整理をめぐって親子喧嘩になり、関係が悪化してしまうケースは少なくありません。

親子がストレスなく生前整理を進めるためには、どうすればいいのでしょうか?

この記事では、誰のために生前整理をするのかということや、親子関係を壊さずスムーズに生前整理を進めるために抑えておきたいポイントについて解説します。「生活空間の整理」と「財産整理」についての基本的な考え方、具体的な進め方に加えて、家財整理の専門業者についてもご紹介します。

終活の一環である「生前整理」とは?

終活とは「人生の終わりに向けた活動」を省略した言葉です。

死ぬ準備という意味ではなく「人生の終焉に向けての準備をしながら、これまでのライフスタイルを見つめ直し、今後の人生をより自分らしく生きるための活動」というポジティブな意味合いで語られます。

その終活の一環である「生前整理」は、生きているうちに財産や身分関係の整理をする活動を指します。

2013年には「一般社団法人生前整理普及協会」が設立され、生前整理相談士や生前相続アドバイザーといった専門家も誕生するなど、生前整理に対する関心は年々高まっています。

【関連記事】生前整理とは?必要性はある?進め方を徹底解説

生前整理は親子間でトラブルが起きやすい

親が自分の終活を考えたり、家族と話し合ったりするのは大変良いことです。

しかし「生前整理」という言葉が一人歩きしてしまい、親子間でトラブルが起こってしまうことは珍しくありません。

「終活を始めたい」と親子で意識が一致しているのに、なぜトラブルになってしまうのでしょうか?

子ども側と親側、それぞれの立場からその理由を考えてみましょう。

子ども側:親の都合や心情を無視して進めようとする

子どもからすると「親が元気なうちにやらねば」と焦ってしまいがちです。

「今すぐ生前整理をしてよ」「亡くなってからだと私たちが困るんだから」と、親の都合や心情を無視して、自分の都合で行動を起こそうとします。

すると、親と喧嘩になって関係が悪化してしまい、いつまでも整理が進みません。

親側:「生前整理」といっても何から手を付けてよいかわからない

親からしても「自分が元気なうちに生前整理をしておかないと」という気持ちはもちろんあります。

しかし、そもそも生前整理という言葉の定義が広すぎて、何から手を付けていいかわからず困っている方が多いのです。

多くの方は、高齢になるにつれて気力や体力も衰えてきます。

新しいことにチャレンジするのは想像以上に大変で、生前整理という一大イベントは親にとって気が重すぎます。

結果、何から手を付けて良いかもわからず「いつかしよう」と思ったまま、進まないのです。

生前整理をしていない自分や家族への漠然とした不安が募っているところに、子どもから「どうして生前整理しないの」と責められると、親は腹を立ててしまったり、ますますやる気をなくしてしまったりします。

親子関係を壊さずに生前整理を始めるには?押さえておきたいポイント

では、親子関係を壊さず、スムーズに生前整理を進めるにはどうすればいいのでしょうか?

遺品整理を専門とする「株式会社ワンズライフ」の代表であり、自らも「一般社団法人終活カウンセラー協会」の最上位資格である「認定終活講師」として活動する上野貴子代表によると、生前整理に関する相談案件は年々増加していると言います。

また、生前整理を親も子もストレスなく進めるためには、押さえておきたいポイントがいくつかあるそうです。それぞれのポイントについて、詳しく見てみましょう。

①:生前整理の基本の考え方を理解する

まず大事なことは、生前整理の基本的な考え方を理解することです。

実は、生前整理には大きな分野がいくつかあり、それぞれ目的も異なります。以下に、生前整理の大きな2つの分野についてまとめました。

〈生前整理の大きな2つの分野とは〉

「財産や身分関係の整理」

誰が行う?……本人

誰のために?……家族や親族のために

目的……相続トラブルの回避

「生活空間の整理」

誰が行う?……本人

誰のために?……本人のために

目的……今の暮らしをより良くするため

生前整理の目的は、自分が亡くなった後に家族や親族間の相続トラブルを回避することと、今の暮らしをよりよくすることの2つです。

つまり、一言で「生前整理」と言っても、実際には「財産関係の整理」と、物の整理をする「生活空間の整理」の2つの分野に分かれており、目的によって行う作業内容は違ってくるのです。

親子関係を壊さずに生前整理を進めるためには、それぞれの分野で「誰が」「誰のために」「何のために行う」ものなのかを本人と家族が理解し、共通認識を持つことが大切だといえるでしょう。

②:生前整理の当事者は親であることを理解する

生前整理の当事者は親ですので「本人がやる」ということが何よりも重要になってきます。

そのため、家族や親族の役割は、本人にをサポートすることです。

本人にやる気がないのに「必要だから」「高齢になったらやっておくべきだから」という理由を伝えるだけではうまくいきません。

親の説得は、焦らずに、時間をかけて行いましょう。

親が生前整理に対してネガティブなイメージを持っている場合は「整理をすれば財産の状況を把握できるよ」「財産整理の際に自分でも忘れていたような貴重品が出てくるかもしれないよ」など、ポジティブな言葉を心がけることがポイントです。

生前整理は「相続でトラブルにならないように」「家族が遺品整理で困らないように」という目的で行うものですが、それを何度も口に出すと「結局子ども側の都合で整理させてるんじゃないか」と親に不愉快な思いをさせてしまいます。

自分の主張は控え、親が言われて嫌な気持ちになるような言葉は避けるようにしましょう。

【関連記事】親の家を片付けるときに気を付けたい、OKワードとNGワード

③:生前整理のタイミングは本人に任せる

生前整理のひとつの大きな分野である「財産整理」は、お金、不動産、貴重品など、あらゆる財産を「死後にどうするか」を考えて整理していく作業です。

人生のどのタイミングで財産を整理するのかは、その人の生き方にも通じる価値観が大きく影響してきます。

ですので、本人にやる気がないのに無理に生前整理を急かされてもうまく進まないでしょう。

本人が「まだ必要ないのに」と思っている状態では、途中で挫折してしまい、さらにやる気をなくしてしまいます。

始めるタイミングは人それぞれであるということを理解し、本人のペースを尊重して行うことが、親子ともにストレスなく生前整理を進めるコツです。

生前整理を始めるおすすめのタイミングは?

生前整理を始めるタイミングは「片付けをする目的」によって変わってきます。

ここでは、それぞれの目的別に、始める時期の目安をご紹介します。

目的が「生活空間の整理」の場合

生前整理の大きな分野のひとつである「生活空間の整理」は、自分の今後の生活を想定して行う作業です。

家の中の物が多すぎて生活しづらいから、災害が起こったときに備えたいから、といった目的で断捨離を行うのであれば、今すぐとはいかなくても、なるべく元気なうちに片づけ始めることをおすすめします。

〈始めるタイミングの目安〉

・定年を迎えて時間に余裕ができたとき

・一定の年齢に達したとき

・子どもが独立したとき

・老後の生活を考え始めたとき

目的が「財産整理」の場合

一方、持病が悪化して入院する、高齢になって施設へ入居するなどの理由で、財産整理をメインとした身辺整理を始める方もいるでしょう。

この場合は「家族の遺品整理の負担を減らしたい」「財産整理をするにあたって家の中を整理したい」といった目的で家の片付けを行うことになりますから、断捨離が中心になる生活空間の整理とは始めるタイミングが異なってきます。

「〇歳から始めるべき」といった決まりはありませんが、ご自身の体力の低下や持病の悪化・介護の必要度などを総合的に考えて、以下のようなタイミングを目安に始めるのが良いでしょう。

〈始めるタイミングの目安〉

・家族と同居するタイミングで

・老人ホームや施設へ引っ越すタイミングで

・長期入院するタイミングで

・認知症などにより、自分で整理整頓するのが難しくなったタイミングで

【関連記事】生前整理でやることとは?いつから始める?リストを使った進め方のポイント

なお、ご自身で生活できなくなったことによって家を離れるケースでは、自分ひとりの力で家の中を片付けることは困難です。

そういった場合は、家族のサポートを受ける以外に、家財整理サービスを提供しているプロの会社に相談するという選択肢もあります。

ワンズライフでは、亡くなった方の遺品の整理だけでなく、施設へ引越しされる方の家財整理や、認知症で家の中に物が溢れ、ご自身で生活するのが困難な方の片付け代行も承っています。

「生活空間の整理」の具体的な進め方

ここでは、生前整理の分野のひとつである「生活空間の整理」に焦点を当て、具体的なやり方をご紹介していきます。

1.片付ける部屋の順番を決める

一気にいろいろな場所を片付け始めると、どこも中途半端になって、達成感が得られずやる気をなくしてしまいます。

まずは、どの部屋から片付け始めるか、また、部屋の中のどの場所から片付けるかを決めて、その順番通りに片付けを進めていきましょう。

いったん片付け始めたら、終わるまで他の場所には手を付けないようにして「一か所ごとに整理していく」やり方がおすすめです。

2.「必要な物」と「不要な物」に仕分ける

次に、片付ける場所の物を「必要」と「不要」に仕分けていきます。

段ボールや大きめの箱を用意して、仕分けた物を入れていくとスムーズです。

必要なものと不要なものそれぞれを、本、衣類、食器など、大まかなジャンルごとに分けていくと、後で物を処分するときに分類する手間を省けます。

迷う物は「保留」にしておく

不要にするか迷う荷物は、いったん「保留」にしておいておきます。

保留のカテゴリに分類したものは、一回目に仕分けが終わった後でもう一度見直して「やっぱり必要なのか」「いらないものか」を考えましょう。

どうしても迷う際は、家族に意見を聞いてみるのもおすすめです。

3.「不要な物」を処分していく

仕分けが終わったら、次に行うのが物の処分です。

「不要」に分類された物は「譲る」「売る」「捨てる」の3つのやり方で処分していきます。

H4:必要とする人に譲る

まだ使えるものは、家族や近所の人に譲るという方法もあります。

そのほか、古着や雑貨など、自分では使わないけど捨てるのはもったいない物は、寄付することを検討してみても良いでしょう。

寄付を募るサイトもありますので、メールフォームから問い合わせをすると、具体的な送付方法を教えてもらえます。

売れそうな物は売る

貴金属や美術品などの金銭的価値がある物は、リサイクルショップやブランド品買取店に売却するやり方もあります。

そのほかにも、最近では「メルカリ」や「ラクマ」といったスマートフォンアプリからでも簡単に売却が可能です。

これらのアプリは無料でダウンロードできて利用料もかからないので、実際に売れるかわからない物でも、まずは出品してみると良いでしょう。

【関連記事】遺品整理や終活にフリマアプリを活用!高く売るコツをご紹介

壊れている物は捨てる

壊れている家具や家電などの不用品は、自治体が定める処分方法に沿って捨てます。

燃えるゴミ、燃えないゴミの分類の方法、粗大ごみを捨てるのにお金がかかるかなど、自治体によって規定は異なります。

ご自身で判断がつかないものは、ご家族に聞いたり、市役所に問い合わせたりして確認してみましょう。

ワンズライフの以下の記事でも、不用品の処分方法についてまとめています。

【関連記事】遺品整理、生前整理で出た不用品の処分方法まとめ

4.「必要な物」を整理整頓していく

処分が一通り終わったら、最後に残った「必要な物」をしまっていきます。

収納のために新たな家具を買い足したり、収納グッズを買ったりするとまた物が増えてしまうため、できる限り今ある収納スペースを活用して片付けていきましょう。

最後まで保留のカテゴリに残ったものは、無理に捨ててしまう必要はありません。

片付けが終わったら押し入れやクローゼットにしまっておき、半年や1年などの期間を決めて、定期的に見直しをしましょう。

時間を置くことで、自分にとって本当に必要な物か、残しておきたい物かどうかを冷静に考えることができます。

ワンズライフの以下の記事でも、生活空間の整理のやり方、進め方についてわかりやすく解説しています。

【関連記事】生前整理とは?必要性はある?進め方を徹底解説

財産整理の具体的な進め方

ここでは、生前整理の本来の目的である「財産整理」に焦点を当て、具体的な進め方をご紹介していきます。

1.財産目録の作成

財産目録とは、所有財産の情報を一覧にしてまとめたリストのことをいいます。

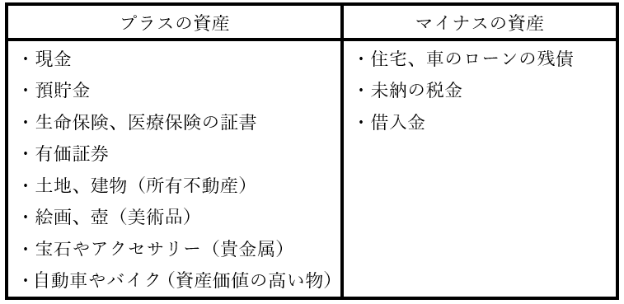

目録に記載する財産は、お金だけでなく、換金できるものすべてです。以下に、記載項目の一例をご紹介します。

【「財産」に含まれるもの(一例)】

また、財産目録には、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産も記載しておきましょう。

理由は、もし家族が亡くなった後に財産を確認して、マイナスの資産の方が多ければ、ひとつの選択肢として遺産放棄をすることもできるからです。

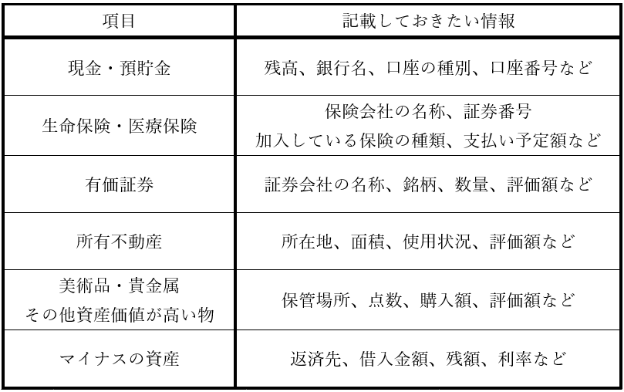

財産目録の書き方

財産目録で記載しておく内容は以下の通りです。家族が一目見て財産の内容がわかるように、できる限り詳しく記載しておきましょう。

【財産目録に書いておきたい情報】

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成するメリットは、遺産分割をするにあたって「どこにどんな財産があるのか」を一覧にして相続人に示せるということです。

本人に万が一のことがあっても、ひとつひとつの財産を遺族が探す手間がなく、スムーズに相続手続きが行えます。

また、先に財産目録を作成しておけば、あとで物の整理を行うときに、必要なものを処分してしまうトラブルも防げるでしょう。

ほかにも、自身の財産の全体像が把握できるため、相続手続きの際に税金がいくらぐらいかかるか調べるときや、遺言書を作成するときに「家族の誰にどんな財産を残したいか」「配分はどうするか」について考える際にも役立ちます。

あらかじめ財産の全体像を把握しておくことで、生前贈与をして相続税を抑えるといった節税対策を講じることができるのも、財産目録を作成しておく大きなメリットです。

2.遺言書の作成

遺言書とは、法律に基づいた形式で作成し「誰にどの財産をどんな配分で相続するか」を書き記した正式な書類です。

遺言書がなくても民法の規定によって財産分割は可能ですが、配分割合や相続人の指定など、細かい内容は決められません。

相続財産についての自分の希望や思いは、エンディングノートを利用し、書き記しておくこともできます。

しかし、エンディングノートに法的な拘束力はありません。

財産の行く先についてご自身の意思を示しておきたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家、もしくは公証役場のサポートを受け、正式な遺言書を作成しておくことをおすすめします。

3.デジタル資産の整理

財産の整理を行う際に忘れてはいけないのが、デジタル情報の整理です。パソコンやスマートフォンには、SNSアカウントやメール、写真といったパーソナルな情報以外にも、ネット銀行の口座や仮想通貨、SNSアカウント、クレジット情報など、相続財産の対象となる「デジタル資産」が含まれていることがあります。

以下に、デジタル資産にはどんなものがあるか一例をまとめました。

【デジタル資産の一例】

・ネット銀行の預貯金

・ネット証券の保有株式

・仮想通貨

・電子マネー残高

・スマホ決済の残高

ほとんどの場合、デジタル資産はセキュリティのためにパスワードやIDが設定されています。

そのため、本人が亡くなってしまうと、遺族は情報を確認することができません。

自分が元気なうちにこれらのデータを整理しておけば、いざというときに家族の負担が軽減できます。

目には見えませんが、財産の一種として忘れず整理しておくようにしましょう。

【関連記事】デジタル遺品とは?パソコンやスマホに残るデータの遺品整理・生前整理

【関連記事】デジタル終活の進め方!スマホやパソコンの整理方法

デジタル資産の整理方法

どんなデジタル資産があるか家族が把握できるよう、パスワードやIDは別の場所に書き記しておきます。

パスワード管理用ノートを用意するほか、エンディングノートを利用するのも良いでしょう。

また、デジタル資産も相続財産に含まれるため、残高を調べ、財産目録に書き足しておきます。

パスワードをすべて書くと第三者に見られる可能性もあるため、家族にしかわからないようなヒントを書いておくと安心です。

パスワードやIDを記したノートは金庫などの人目につかない場所に保管しておきます。

せっかくノートを作っても、亡くなった後に家族がそのありかをわからなければ意味がありません。

一通り書き終えたら、ノートの保管場所を家族に伝えておきましょう。

生前整理を依頼できる「家財整理の専門業者」とは?

「家財整理」とは、生前整理・遺品整理・空き家整理の3つの作業を総称した言葉で、家の中の家財道具を整理、片付けることを意味します。

・生前整理……存命中に本人が財産関係を整理すること

・遺品整理……亡くなった方の遺品を遺族が整理すること

・空き家整理……空き家となった家に残った荷物を整理すること

家財整理の主な作業内容には、家財道具の処分、不要品の売却、お部屋の清掃がありますが、これらの作業を本人や家族のために代行してくれるのが「家財整理専門会社」です。

高齢化や核家族化が進む日本では、家財整理の需要が年々高まっており、それに伴って家財整理サービスを扱う会社も増え続けています。

整理業者のサービス内容とは?どんなことを依頼できる?

生前整理をプロに依頼するか検討されている方の中には「何をどこまでやってくれるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?

ここでは、家財整理専門会社で依頼できるサービス内容の一例をご紹介します。

①家財の仕分け

単なる不用品の回収と家財整理サービスの大きな違いが「家財の仕分け」です。

家財整理専門会社は、家の中の家財をすべて捨ててしまうのではなく、親が施設に持って行ったり家族に譲ったりするために今後も残す物、もう誰も使わない不要品、処分する物など、ひとつひとつの品物を丁寧に仕分けてくれます。

「今後も使うかわからない」「貴重品かどうか判断がつかない」など家族が処分に迷う物があれば、スタッフに相談しながら決めていくことも可能です。

第三者の目線からアドバイスを受けられるので、家族だけで整理するときよりも仕分けがスムーズに進むというメリットがあります。

②貴重品の捜索

家の中に荷物が溢れてしまっている場合、預金通帳や家の権利書などの貴重品が見つからずに困っている方もいるかもしれません。

本人にすら保管場所がわからない場合、他の人が探し出すことは困難を極めるでしょう。

家財整理会社は、このような貴重品を捜索するサービスも行っています。

中には「貴重品は誰にも見つからないように」と、家族にもわからないように隠したものの、ご本人の認知症が進んでしまい、そのまま保管場所がわからなくなるケースもあるかもしれません。

整理会社のスタッフは、これまでの豊富な経験を生かして、本の間、布団・カーペットの下など、一般の人にはわからないような場所までプロ目線でくまなく探してくれます。

③家財の買取・回収・処分

これまで使用していた家財で、売れそうな物があれば買い取りを依頼することも可能です。

整理会社によっては、バイクや車の買い取りを依頼できることもあります。

また、値段がつかないものでも、リサイクルや海外へのリユース、福祉施設への寄付など、家財を捨てる以外の方法を提案してくれるのも、家財整理会社ならではのメリットといえるでしょう。

仏壇や神棚なども、神社やお寺で供養してから適切な方法で処分してもらえるので安心です。

④家の清掃

整理会社にもよりますが、家財を運び出した後に、家の中の掃除や庭の草木の伐採を行ってもらえることもあります。

賃貸住宅は原状回復をしてから大家さんに明け渡さないといけないため、家財の片付けだけでなく、家の掃除までしてもらえると家族の負担も大きく軽減されるでしょう。

なお、清掃は別途費用がかかるのか、どこまで清掃してもらえるのか(例:水回りのみお金がかかるなど)は、会社によって異なります。

お部屋の広さや掃除の必要度合いによっても料金が変わる可能性もあるため、清掃もしっかり行ってもらいたい場合は、見積り時に確認しておくことが大切です。

⑤相続のサポート

弁護士や司法書士といった専門家と提携している家財整理専門会であれば、相続についてのサポートも受けられます。

不動産屋とも提携していれば、家財整理のあとにリフォームや空き家売却の相談もできるため、自分たちで専門家を探す必要もありません。

生前整理では、生前贈与や相続手続きなど、自分たちだけでは対応しきれないことも数多く出てくるでしょう。

親の引っ越し準備や施設の入居手続きもある中で、やり方がわからないことをひとつひとつ調べていてはいっこうに作業が進まず、家族への負担はさらに増してしまいます。

家財整理専門会社は、家財の片付けから相続まで生前整理にかかわるさまざまな手続きサポートしてくれるため、ご本人にとっても、家族にとっても負担を軽減できるというメリットがあります。

まとめ

生前整理の本来の意味は、身の回りの物や財産を整理をすることであり、遺品整理の負担を減らし、親族間の相続トラブルを避けることを目的に行います。

親子がストレスなく生前整理を進めるためには、本人と家族が「そもそも生前整理とは、誰が誰のために何を行うものなのか」を理解しておきましょう。

生前整理は本人が行うものあり、家族や親族はあくまでサポート役です。

人生のどのタイミングで生前整理を始めるかは人それぞれのため、周囲が無理に急かしてもうまくいきません。

子どもからすると「いつまでやらないつもりなんだろう」と思うかもしれませんが、親自身も「家族のために」「子どものために」と案外いろいろと考えているものです。

子ども側の都合を押し付けず「親の意思や考えを尊重する」ことを忘れないようにしましょう。

物が多すぎて自分たちで生前整理ができない場合は、家財整理の専門業者に依頼するのもひとつの方法です。

ワンズライフでは、お客様に一人ひとりに寄り添った幅広いサービスを提供しています。

気持ちも住環境もスッキリして、新たな人生のステージを迎えるお手伝いをさせていただきます。

おすすめ記事

" alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧">

" alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧"> " alt="片付けられない親と喧嘩せずに生前整理をするコツ">

" alt="片付けられない親と喧嘩せずに生前整理をするコツ"> " alt="遺品整理、生前整理で出た大量の本の処分方法まとめ">

" alt="遺品整理、生前整理で出た大量の本の処分方法まとめ"> " alt="生前整理でやることとは?リストを使った進め方のポイント">

" alt="生前整理でやることとは?リストを使った進め方のポイント"> " alt="遺品整理・生前整理の現場から~独立した子供部屋の整理">

" alt="遺品整理・生前整理の現場から~独立した子供部屋の整理"> " alt="遺品整理と生前整理の違いと必要性を解説">

" alt="遺品整理と生前整理の違いと必要性を解説">

" alt="遺品整理・生前整理の現場から~空き家の危険性">

" alt="遺品整理・生前整理の現場から~空き家の危険性"> " alt="自筆証書遺言とは?要件や作成の注意点、書き方の解説">

" alt="自筆証書遺言とは?要件や作成の注意点、書き方の解説"> " alt="遺品整理・生前整理の現場から~海外での遺品整理の形「エステートセール」">

" alt="遺品整理・生前整理の現場から~海外での遺品整理の形「エステートセール」">